La synthèse des couleurs

La synthèse des couleurs : une histoire d’addition et de soustraction

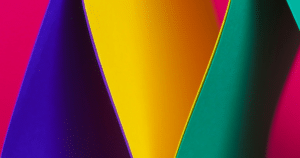

Comment reproduire l’ensemble des couleurs ? En se basant sur le principe de la vision humaine. C’est ce que l’on nomme la synthèse des couleurs, additive quand elle concerne la lumière et soustractive pour les encres.

Si nous sommes capables de distinguer différentes couleurs, c’est parce que dans nos yeux se trouvent différents récepteurs, des bâtonnets pour la vision en basse lumière mais surtout des cônes qui sont de trois types, sensibles dans trois domaines du spectre lumineux : le rouge, le vert et le bleu. C’est le principe de base de ce que l’on nomme la synthèse additive des couleurs.

© Pexels

Le système RVB

C’est en analysant différentes intensités de lumières rouges, vertes et bleues que nous percevons les couleurs et en combinant ces lumières qu’il est donc possible de les reproduire telles qu’on les voit. Ces trois couleurs sont nommées les primaires de la synthèse additive. La superposition des lumières rouges et vertes donne du jaune, celle du vert et du bleu, du cyan, et celle du rouge et du bleu, du magenta. L’absence de lumière donne du noir et la superposition des trois couleurs en proportions égales, du blanc. La synthèse additive est utilisée par tous les dispositifs lumineux, tels que les écrans d'ordinateur, les téléviseurs et les projecteurs pour reproduire les couleurs. C’est aussi le principe utilisé par la mosaïque de Bayer des capteurs des appareils photo dont chaque photosite est recouvert d’un filtre qui est soit rouge, soit vert, soit bleu. Chaque pixel d’une photo numérique comporte ensuite une information rouge, une verte et un bleu. Si les trois couleurs primaires de la synthèse additive sont le rouge, le vert et le bleu, leur superposition deux à deux donne la complémentaire de la troisième. Le jaune étant la superposition du rouge et du vert, il est la complémentaire du bleu. Le magenta, celui du vert et le cyan celui du rouge.

La synthèse soustractive

Si le système RVB permet de reproduire les couleurs avec de la lumière, ce sont les complémentaires de ces trois primaires de la synthèse additive qui sont utilisées en peinture et en impression avec des pigments ou des colorants. Car un colorant jaune absorbe toute la lumière bleue, un cyan le rouge et un magenta, le vert. C’est de ce principe de soustraction que vient le terme de synthèse soustractive. En argentique, on utilise par conséquent dans les films et dans les papiers couleurs, des colorants jaune, magenta et cyan. L’absence de colorant donne le blanc et la superposition des trois, du noir. La superposition de colorants jaune et magenta donne du rouge, celle du jaune et du cyan du vert et celle du magenta et du cyan donne du bleu. En impression jet d’encre, on ajoute cependant une encre noire pour améliorer la profondeur des teintes, pour réduire la quantité d’encre nécessaire et pour assurer une meilleure neutralité aux épreuves. On parle alors d’impression en quadrichromie CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. Certaines machines possèdent en plus des encres cyan clair et magenta clair pour des nuances plus subtiles dans les dégradés, d’autres des encres grises pour une meilleure neutralité des impressions en noir et blanc et d’autres, encore, des encres supplémentaires comme le rouge, le bleu ou l'orange pour accroître l’espace colorimétrique des machines dans certains domaines et compenser l’imperfection de certains colorants. Mais la base de toutes reste la présence des trois primaires de la synthèse soustractive : le jaune, le magenta et le cyan.

De multiples applications

Comprendre la synthèse des couleurs, c’est comprendre le fonctionnement de nombreuses technologies comme celle des écrans à cristaux liquides ou à Led, des appareils photos ou encore des systèmes d’impression mais aussi notre perception des harmonies et l’incidence esthétique de la couleur dans les images. Des bases qui, parmi d’autres, sont enseignées aux étudiants de l’école EFET Photographie pour les accompagner dans l’apprentissage de la photographie mais aussi dans la découverte de leur univers artistique.