Si le numérique offre de multiples possibilités d’interprétation après la prise de vue, le cas est différent en argentique où de nombreux critères esthétiques sont fixés par le type de film utilisé. Choisir sa pellicule en fonction de ses goûts est donc essentiel.

© pexels

Bien évidemment, la première chose à faire consiste à choisir un format de pellicule adapté à votre appareil. Car si les modèles les plus courants fonctionnent avec des films 135 (également appelés 35 mm), il existe d’autres formats comme les cartouches 110 ou les rouleaux de films 120 pour les appareils moyen format. Certains appareils, mais ils sont rares, peuvent recevoir aussi bien des films 120 que des bobines 135. Dans chacune de ces catégories, vous allez ensuite trouver différents types de film caractérisés par leur émulsion.

Couleur, noir et blanc, positif ou négatif

S’il est toujours possible de supprimer les couleurs d’une photo pour la passer en noir et blanc, l’inverse ne l’est pas. De plus, les pellicules noir et blanc se caractérisent par la forme et la taille de leur grain d’argent que l’on ne retrouve pas dans une émulsion couleur. Le rendu est donc nécessairement différent et le choix de photographier en couleur ou en noir et blanc doit se faire avant la prise de vue.

Comment faire de belles photos en noir et blanc ?

En couleur, deux choix se présentent alors : utiliser un film négatif ou un film inversible également appelé diapositive. Avec le premier, il faut impérativement recourir à une numérisation ou un tirage car les couleurs seront inversées sur le film et un voile jaune-orangé va couvrir toute l’image. Les diapositives peuvent quant à elles s’observer directement à l’oeil nu. Mais plus que cette distinction qui s’efface dès lors que l’on procède à une numérisation des images, c’est la différence de rendu qu’il faut prendre en considération : les diapositives sont souvent plus contrastées, plus saturées mais aussi plus difficiles à exposer correctement. Pensez également que le rendu de ces films peut être totalement modifié si vous choisissez de développer un film négatif dans un procédé E-6 conçu pour les diapositives ou inversement en développant un film diapositive dans une chimie C-41. C’est ce que l’on appelle le traitement croisé.

Comment fonctionne un développement argentique ?

Sensibilité, contraste et tonalité

Alors que les appareils photos numériques permettent de changer de sensibilité à loisir pour exposer correctement ses images, la sensibilité des émulsions argentique est fixe. S’il existe quelques astuces pour la modifier au développement en procédant à des traitements poussés ou retenus, cela signifie donc que toute une pellicule doit être exposée à la même sensibilité. Choisissez par conséquent un film de faible sensibilité, 100 ou 200 ISO par exemple, uniquement si vous savez que toutes vos photos seront faites dans de bonnes conditions de lumière. Sinon, optez directement pour un film de haute sensibilité, 400 ou 800 ISO, sachant que vous ne trouverez de sensibilités supérieures qu’en noir et blanc.

Que sont les traitements poussés et retenus en argentique ?

Pour ces dernières, l’émulsion doit être choisie en fonction de la finesse du grain que vous souhaitez. Les Kodak T-max 100 et Ilford Delta 100 par exemple possèdent un grain très fin et discret quand la Tri-X 400 a un grain plus marqué. Plus la sensibilité du film est élevé plus le grain est gros et donc visible. Certaines émulsions auront également un plus fort contraste, d’autres retranscriront mieux les détails,… Tout ceci est généralement spécifié dans leur fiche technique sachant que le développement opéré ensuite a également une incidence sur le rendu final.

En couleur, il faut choisir votre film en fonction de sa température de couleur d’équilibre – Tungstène pour photographier en intérieur avec des éclairages artificiels et lumière du jour pour les lumières naturelles – et en fonction de la saturation que vous désirez. On préfère généralement les couleurs faiblement saturées pour les portraits et les plus fortes pour les paysages ou les natures mortes. Mais en matière de créativité tout est autorisé ! D’ailleurs, en parlant de créativité, il existe une multitude de films couleurs qui ajoutent volontairement des dominantes colorées aux images. Lomography en a fait sa spécialité mais il en existe aussi chez d’autres fabricants. Pour se faire une idée du résultat, il n’y a plus qu’à essayer.

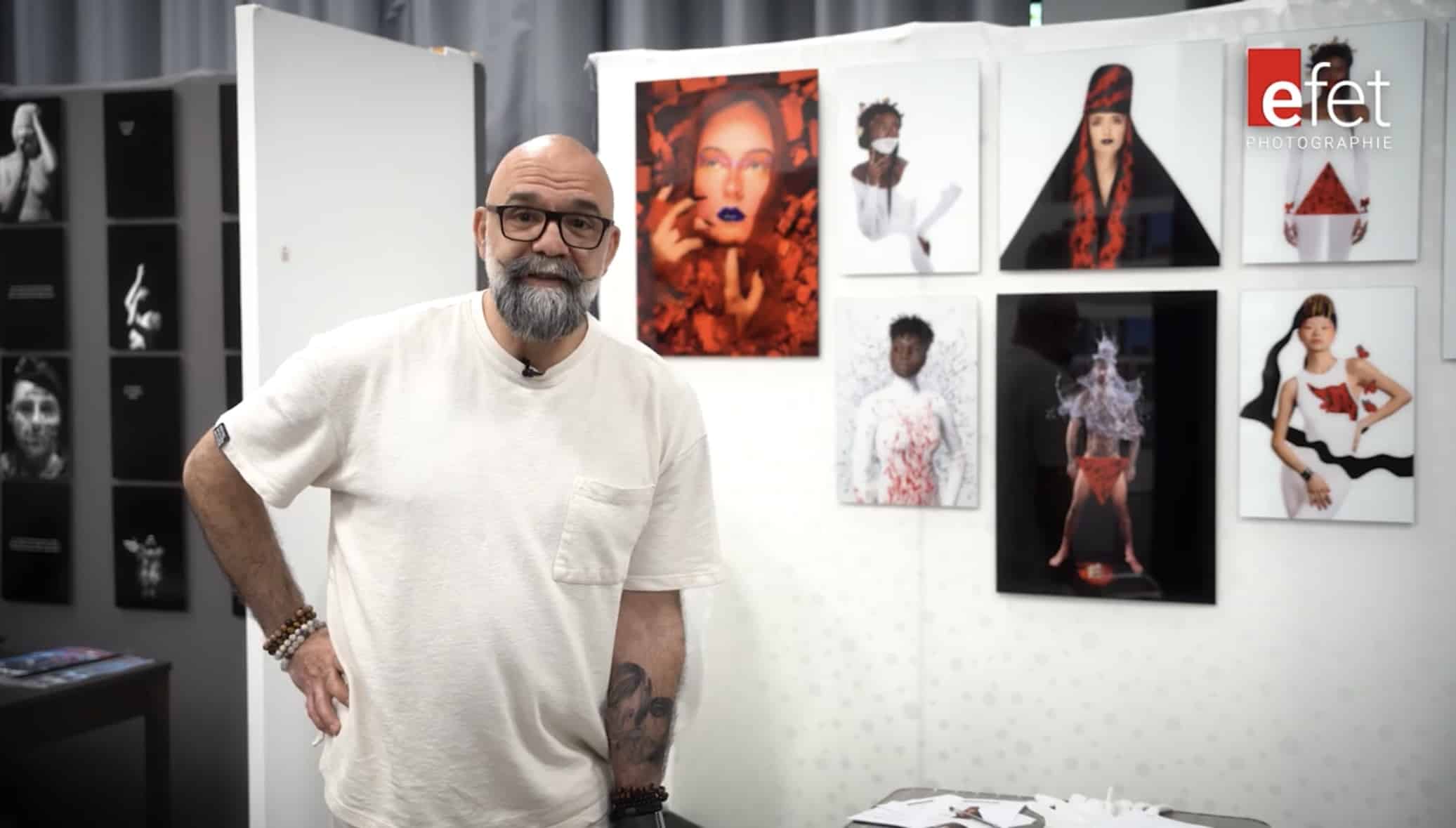

Parce qu’à l’EFET Photographie nous pensons que l’enseignement doit être complet et varié, le programme d’apprentissage aborde les nouvelles technologies et le numérique mais comprend également des cours de laboratoire argentique lors desquels les élèves apprennent le développement des films et le tirage à l’agrandisseur. Ces séances sont pour eux l’occasion de s’essayer à différentes techniques pour exprimer leur créativité et des indispensables pour comprendre les grands principes de la photographie